Lorsque les Allemands envahissent la Moravie, Emile a dix-sept ans et, tout en poursuivant ses études de chimie, travaille comme ouvrier dans les poussières et la puanteur de l’usine Bata à Zlin. Lui que le sport rebute doit participer à la course à pied annuelle organisée à des fins...

Voir plus

Lorsque les Allemands envahissent la Moravie, Emile a dix-sept ans et, tout en poursuivant ses études de chimie, travaille comme ouvrier dans les poussières et la puanteur de l’usine Bata à Zlin. Lui que le sport rebute doit participer à la course à pied annuelle organisée à des fins promotionnelles par son entreprise, puis, propagande nationale-socialiste oblige, au cross-country de la Wehrmacht. Il est le premier surpris d’y prendre un certain plaisir, mais, surtout, de se classer sans effort en tête des coureurs. Il décide de s’entraîner, commence à gagner ses premières courses nationales et, la guerre finie, s’attaque à des compétitions mondiales où, dans un style chaotique totalement atypique, il se montre bientôt invincible, accumulant les titres et faisant tomber les records mondiaux toutes distances confondues : Zatopek est devenu le nom le plus célèbre de l’histoire de l’athlétisme.

Mais le rideau de fer s’abat sur l’Europe de l’Est, enfermant la Tchécoslovaquie et son illustre athlète dans l’hermétique périmètre soviétique. Lorsque, exceptionnellement, il est autorisé à en sortir, c’est sous l’étroit contrôle d’officiels qui lui dictent mots et gestes, tout en usant de ses exploits inégalés et de son aura héroïque à des fins de propagande. Il flirte encore quelque temps avec les sommets, avant de commencer à raccrocher. Son soutien au Printemps de Prague précipite sa disgrâce. Envoyé comme manutentionnaire dans la terrible mine d’uranium de Jachymov où s’abrège la vie des opposants politiques, le grand Zatopek redevenu minuscule Emile sera autorisé à finir éboueur à Prague, avant, trop visible encore puisqu’on le reconnaît dans la rue, de se retrouver relégué obscur archiviste.

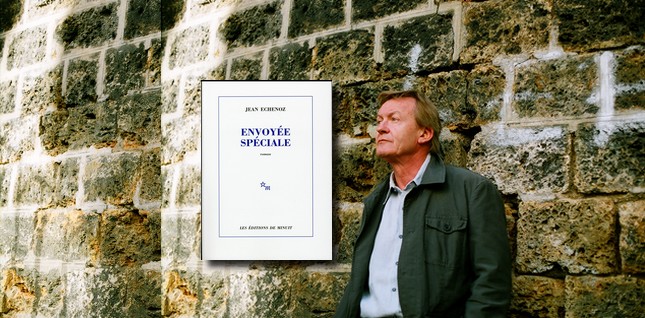

Cette boucle de vie, partie de rien et revenue à rien après avoir tutoyé les sommets, inspire ici à Jean Echenoz, non pas un simple récit d’inspiration biographique, mais une œuvre originale et romanesque qui, effaçant dates et chiffres, s’attache à transformer en abstraction le personnage historique ressuscité par le travail de documentation. Cet homme ordinaire qui n’a « l’air de rien », mais qui, toujours « l’air de rien », se montre capable de tout, l’écrivain l’appelle simplement Emile, avec un e ajouté qui parfait le concept générique. Son patronyme n’apparaît dans le récit que tardivement, lorsque « ce nom de Zatopek qui n’était rien, qui n’était rien qu’un drôle de nom, se met à claquer universellement » et que cela lui fait tout drôle de le voir imprimé dans les journaux, tel une « nouvelle identité publique » que la foule scande « sur tous les tons, comme pour l’en informer » et que la propagande lui vole avant de tenter de le détruire.

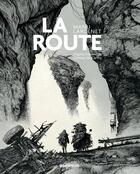

Sans esbroufe mais en y jetant toutes ses forces, de son pas bizarre qui le fait ressembler à « une mécanique détraquée, disloquée », ne faisant « rien comme les autres » au point d’avoir l’air de faire « n’importe quoi », l’Emile du récit n’en trace pas moins sa route, fort d’une liberté d’être lui-même que rien ni personne ne parvient jamais à lui enlever. Débarrassé de toute idéalisation héroïque, il devient une figure forte et symbolique que l’on accompagne conquis par le regard distancié et le ton délicieusement léger et ironique d’un texte qui boucle la boucle comme le coureur ses tours de piste et l’existence son tour de roue. Coup de coeur.