-

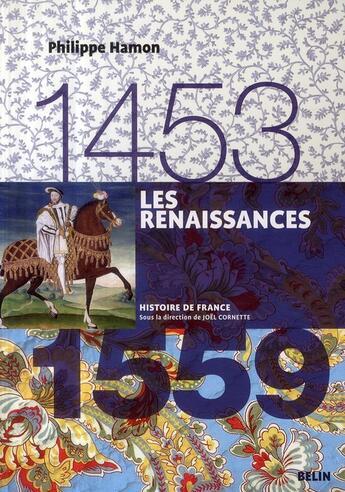

Date de parution : 20/10/2009

-

Editeur :

Belin

-

EAN : 9782701133621

-

Série :

(-)

-

Support :

Papier

Résumé:

Il n'est pas courant qu'un ouvrage de synthèse sur la France choisisse le découpage ici retenu. Il a été expressément souhaité par l'auteur, avec l'objectif de tenter d'effacer autant que possible la coupure arbitraire entre Moyen Âge et époque moderne. Le clivage bien présent de... Voir plus

Il n'est pas courant qu'un ouvrage de synthèse sur la France choisisse le découpage ici retenu. Il a été expressément souhaité par l'auteur, avec l'objectif de tenter d'effacer autant que possible la coupure arbitraire entre Moyen Âge et époque moderne. Le clivage bien présent de l'historiographie ne rend pas toujours la chose facile, mais du moins a-t-elle été tentée. C'est donc toute cette période qui est placée sous le signe de la Renaissance. La fin de la guerre de Cent ans et des grandes crises socio-économiques, au milieu du 15e siècle, est effectivement le point de départ d'un renouveau général. La période 1450-1560 est alors entraînée dans un mouvement de floraison et de dynamisme en de nombreux domaines ; c'est ce siècle qui, en définitive, correspond le mieux à l'appellation de « beau 16e siècle ». On a fait ici le choix d'en évoquer les principales facettes d'une façon thématique, et non chronologique. Il a semblé que c'était, et de loin, le meilleur moyen de rendre compte des véritables enjeux de la période, sans négliger pour autant, à l'intérieur de chaque développement, de faire apparaître inflexions et mutations, aussi bien pour les réseaux marchands que pour les affrontements religieux. L'ouvrage est découpé de façon classique. En dehors de l'atelier de l'historien, les six parties correspondent à des approches successivement démographique et économique, sociale, politique, de relations internationales, religieuse et culturelle. Nombre de thèmes de recherche développés récemment y trouvent bien évidemment leur place, que ce soit la consommation ou les identités. D'autres en revanche, comme le genre, ont été mis en valeur dans l'atelier de l'historien. Ce mode de présentation contribue à faire émerger une synthèse, au service d'une intelligibilité globale de la période, mais avec le souci de faire ressortir des problématiques, d'ouvrir des réflexions, en soulignant pour certains sujets les insuffisances, voire les contradictions, de l'historiographie et en nourrissant le propos de remarques critiques. Il s'agit donc d'un « certain regard » sur le temps des Renaissances. La dialectique du changement (emblématique des représentations sur la période) et des continuités s'impose d'une façon particulièrement nette : elle suppose d'évaluer avec justesse l'ampleur des mutations. Elle nourrit le débat, déjà ancien, sur la « modernité » de la Renaissance ; s'agit-il vraiment de l'enfantement d'un monde nouveau ? N'est-elle pas plutôt le point d'aboutissement d'un certain rapport au monde, issu des derniers siècles médiévaux ? Cette interrogation permet, sans pour autant sombrer dans la téléologie, de faire le lien entre les temps lumineux des Renaissances et les ténèbres des Guerres de religion, amenées à inventer des solutions nouvelles.

Donner votre avis